家族信託サイト【新着情報】ページを更新しました! (2022.03.30)

家族信託サイト【新着情報】ページを更新致しました!

【新着情報】トップはこちらのバナーをクリック☟

家族信託(=民事信託)は、生前対策を考える上で非常に有効な手段として、様々な分野から注目を集めています。

弊社では信託専門サイトの『新着情報』にて、家族信託についての知識や最新の動向について取り上げております。

新着記事は、

また、ご相談・ご依頼等もお待ちしております!

法定後見の3つのレベルについて (2022.01.25)

2.成年後見について

2-1.成年後見人に認められた権利

3.保佐について

3-1.保佐人の代理権の性質

3-2.代理権付与の申立てとは

4.補助について

4-1.後見人・保佐人と異なる補助人の権限について

4-2.もし『同意』が得られなければ?

4-3.補助人に付与される同意権の範囲

5.まとめ

法定後見制度とは、認知症等により判断能力が低下してしまった方が生活するうえで困らないために、代わりに財産の管理や契約行為をする人=「後見人」を、家庭裁判所を通して選任してもらう制度です。

この制度の趣旨は「本人の自己決定を尊重」したうえで、日常生活に困難が生じないように保護することにあります。

しかし、一概に「判断能力の低下」といっても、その程度や質は人それぞれ異なります。

軽い物忘れから自分の財産がわからなくなり、管理が難しいだけの比較的軽度の方から、すでに言葉を理解して返事をすることすら難しい場合まで、様々な方がいらっしゃいます。

そのような方をすべて一律・同列に規定していくことは、本来の後見制度の趣旨から外れてしまうと言えるでしょう。

例えば、軽い物忘れ程度の方に対して、高齢者施設の選別・入所契約、アパートの賃貸借契約等、比較的自己決定が尊重されてしかるべき場面においても、全ての契約ごとについて本人は行えず、後見人が代理で契約しなければならないとなったらどうでしょうか。

後見人と本人で意見が相違した場合、後見人が本人保護のためと称して代理で契約しなければならないとすれば、かえって自己決定を侵害しているとすら言えます。

また逆に、重度の脳機能障害の方で意思表示もできない方に対し、高齢者施設の選別・入所契約、アパートの賃貸借契約はご自身で行ってください、との制度にしてしまえば、実質不可能ですので、今度は本人保護が不十分ということになってしまいます。

このようなことが無いように、民法では成年後見制度に「成年後見」「保佐」「補助」と、3つのレベルを作っているのです。

法律上、成年後見となる方は、「精神上の障害(認知的障害・精神障害等)により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とされてます。

つまり、判断能力がほぼ無い状態で、財産管理や生活の組み立てが一人では困難な場合といえます。

後見申立され、本人の状態について家庭裁判所の判断がこのような場合には、「成年後見」が選択されます。

なお、家庭裁判所は医者では無いので直接面談等で本人の状態について判断するということではなく、申立の際に提出する医師の「診断書」に基づいて、家庭裁判所が総合的に判断することになります。

診断書によって判断がつかない場合には、更に家庭裁判所選任の医師による、鑑定が行われ、より詳細に本人の状態を診ていくことになります。

成年後見の申立に関しては、本人の同意は不要です。

これは、既に本人の意思以上に保護する必要性が高い状態といえますし、本人に適切に判断する能力があるとはいえないためです。

家庭裁判所による判断で、保護が必要と認められた場合には、本人の同意がなくとも、成年後見が開始することになります。

成年後見人に対しては、「取消権」、「代理権」が認められています。

「取消権」とは、本人(被後見人)のした契約行為等(法律行為)を、後見人が取り消すことができるというものです。

後見相当の本人に関しては判断能力を常に欠いている状況ですので、本人を害する契約等を認識なく締結する恐れが常にある状態と言えるでしょう。

そこで法律上、後見人は、本人(被後見人)のした行為の全てを原則取り消すことができる、と規定しています。

これにより、例えば騙されて高額な宝石や絵画を購入した場合、家の増改築の請負契約等、本人がした行為は原則すべて取り消すことができますので、後見人としては安心です。

しかし、これには一部例外があり、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は取り消しの対象外とされています。

例えば、スーパーで夕食のお弁当を購入した、コンビニでお茶を購入したとの行為まで取り消せるとなった場合、お店に損害を与えてしまう恐れがあります。

また本人にも取り消しにより返還義務を負わせることにもなり、不都合が生じてしまうため、このような例外規定を設けているのです。

また、後見人はすべての法律行為について「代理権」が与えられます。

「代理権」はイメージがしやすいかと思いますが、本人に代わって本人のために法律行為を行い、その効果が本人に帰属する、というものです。

この代理権に関しては後見相当の本人の保護必要性の高さから、全ての法律行為について自動的に後見人に付与されます。

法律上、保佐となる方は、「精神上の障害(認知的障害・精神障害等)により、事理を弁識する能力が著しく不十分である者」とされてます。

つまり、判断能力が無い状態ともいえないが、著しく不十分であるため、財産管理や生活の組み立てに関して、一定の強い保護が必要といえます。

本人の状態について家庭裁判所の判断がこのような場合には、「保佐」が選択されます。

なお、本人の状態に関して申立の際に提出する医師の「診断書」に基づいて家庭裁判所が判断し、判断がつかない場合には、医師による鑑定が行われる点は、後見の場合と同様です。

保佐の申立に関しては、後見の場合と同様に本人の同意は不要です。

判断能力が後見の場合よりもあるとはいえ、この保佐の場合も、本人保護の必要性が高い状態といえますし、やはり本人に適切に判断する能力があるとはいえないためです。

保佐の場合には、民法上に規定されている重要な財産に関しての行為に関しては、保佐人の同意無く行うことができないとされています。

重要な財産に関しての行為は、下記の通り、民法13条1項に規定されています。

①原本を領収し、又は利用すること

②借財又は保証をすること

③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること

④訴訟行為をすること

⑤贈与、和解、又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること

⑥相続の承認若しくは放棄、又は遺産分割をすること

⑦贈与の申込を拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること

⑧新築、改築、増築、又は大修繕をすること

⑨第602条(※短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借をすること

⑩①から⑨に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること

①は預貯金の払い戻しを受ける行為や、貸金の返済を受ける行為、利息付の金銭貸付等がこれに当たります。

なお、利息や賃料の領収は「元本の領収」にはあたらず、被保佐人単独で行うことができます。

②は借金や、他者の債務の保証をする(保証人になる)等がこれに当たります。

なお、約束手形の振出も「借財」に当たります。

③は不動産の売買、不動産に対して抵当権を設定する、不動産の賃貸借契約の合意解除、株式や著作権の放棄等がこれに当たります。

また、高額な金銭や品物を贈与したり、通信販売等で高額商品を購入する、あるいは有料老人ホームの入所契約等もこれに当たります。

④は訴訟の提起、訴訟の取り下げがこれに当たります。

なお、相手が提起した訴訟に応訴する場合はこれには当たりません。

⑤は他人に高額な財産を贈与したり、和解や仲裁合意(紛争の判断を第三者に一任する合意)をする行為がこれに当たります。

⑥は本人が相続人になった場合に、その相続について承認や放棄をすることや、遺産分割協議を行うことがこれに当たります。

⑦は本人に利益となる贈与や遺贈を拒絶する行為がこれに当たります。

⑧は本人が所有する家屋の新築・改築、増築、大修繕をすることがこれに当たります。

⑨は民法602条に規定する短期賃貸借を超える期間に関しての賃貸借がこれに当たります。

具体的には、山林は10年、その他の土地は5年、建物は3年、動産は6か月を超える場合にこれに当たります。

⑩は例えば、本人の子ども(未成年)のために、本人が親(法定代理人)として子どもを代理して不動産売買や高額商品の購入等行った場合がこれに当たります。

被保佐人であっても親になることももちろんありますので、そのような場合に備えてこのような規定が置かれています。

以上のような行為を行うには、保佐人の同意が必要になります。

同意を得ないでした行為は、保佐人が取り消せることになります。

したがって、同意権のある行為に取消権もあるという関係になり、両者は表裏一体となっています。

保佐人の代理権に関しては、後見人とは根本が異なります。

後見人の場合には、基本的にすべての行為に対して代理権が付与されるのに対して、保佐人には代理権は基本的に認められません。

これは、被保佐人は「事理を弁識する能力が著しく不十分」ではあるものの、被後見人のように「欠く常況」とはいえないため、被保佐人自身で判断したことや決断したことを第一に尊重するべきと考えられているためです。

被保佐人に代わって保佐人が代理で決められてしまうとすれば、被保佐人の意思決定権を奪うことになってしまいます。

先述致しましたように、被保佐人が行った重要な法律行為に対しては、保佐人の同意なく行えば取り消しができるとして歯止めをかけているため、本人保護としては問題ないと考えられています。

しかし、全ての被保佐人の行為に対して一切の保佐人の代理権が認められないとしたら、不合理な場面も出てきます。

例えば、老人ホーム等の施設に入所する資金を作るため、被保佐人所有の不動産の売却や登記手続きが必要になった場合を考えてみましょう。

不動産の売却は、

●自分の所有する不動産の把握

●法務局等により不動産の登記簿謄本の取得

●権利書や納税通知書等を使って所有している不動産の確定

●土地の確定測量

●近隣の方の同意書取得の交渉

●不動産を購入してくれる買主探し

●価格の査定

●買主候補との価格交渉

●抵当権等が設定されていた場合は銀行への抹消依頼

●登記手続きのための必要書類の調査

●それらの収集

さらに上記行為を代理で専門家に依頼する場合、専門家を探して依頼する手配等々、とにかくやることが多いくて大変です。

これを被保佐人が、保佐人に代理でやってほしいと望んだとしても、代理権が無くてできないとなれば、被保佐人保護の観点から望ましくありません。

そこで、保佐申立とは別に、保佐人に対して代理権をつけてほしい旨の申し立てを行うことができます。

これは、代理権付与の申立と呼ばれるものです。

先述した被保佐人の意思を尊重することと、先ほどの例のように被保佐人保護のバランスを考えて、代理権付与の申立を行うにあたっては、被保佐人本人の同意が必要とされています。

また、どの行為に対して代理権を与えたいと考えているかを絞って、申立を行っていきます。

東京管内の場合には、申立時の書式として主だったものを既に項目でまとめてくれているので、必要なものにチェックをすれば完成するようになっています。

⇒(参考)東京家庭裁判所サイト『後見人等に選任された方へ』代理権付与の申立書【PDF】

例えば下記の要領です。

□売却

□担保権設定

□賃貸

□警備

□契約の締結、更新、変更及び解除

このように必要なもののみにチェックを入れるので、申立について同意をする被保佐人本人もわかりやすいものになっています。

項目としては、

1.財産管理関係(①不動産関係、②預貯金等金融関係、③保険に関する事項等)

2.相続関係(相続放棄や遺産分割等)

3.身上保護関係(介護や福祉サービスの契約等)

4.その他(税金の申告や登記・住民票の異動等)

5.関連手続(各事務処理に必要な支払、戸籍等の取得などの事務)

のようになっています。

被保佐人本人について必要か否かを具体的に見ていき、必要に応じてカスタマイズしていくことができます。

法律上、補助となる方は、「精神上の障害(認知的障害・精神障害等)により、事理を弁識する能力が不十分である者」とされてます。

保佐と比較すると、事理弁識能力の「不十分」の度合いとして「著しく」が抜けている、ということです。

つまり、判断能力が残っているが、不十分であるため、それを補うために重要な法律行為に関して保護をしていきましょう、といったものになります。

後見や保佐に比べるとかなり軽い状態といえ、基本的には、問題なく判断できるとされる人とさほど大きく言動や行動に違いがあるとはいえない方、がほとんどになるかと思います。

本人の状態について家庭裁判所の判断がこのような場合には、「補助」が選択されます。

なお、本人の状態に関して申立の際に提出する医師の「診断書」に基づいて家庭裁判所が判断し、判断がつかない場合には、医師による鑑定が行われる点は、後見・保佐の場合と同様です。

しかし補助の申立に関しては、後見・保佐の場合と異なり、本人の同意が必要です。

後見や保佐の場合と異なり判断能力が残っているため、本人保護の必要性よりもむしろ本人の意思が重要であり、本人の意思に反してまで介入すれば、むしろ「おせっかいの状態」となってしまうからです。

本人が必要である、保護してほしいと考えて初めて開始されるという点が、後見や保佐の場合と大きく異なるのが特徴です。

補助の場合には、単に補助が開始し、補助人が就任した、というだけでは補助人には法的には何の権限も付与されません。

補助開始の申し立てを行う場合には、同時に「同意権付与の申立」または「代理権付与の申立」、あるいはその両方をセットで行う必要があります。

「同意権付与の申立」に関しては後見や保佐と大きく異なる点になります。

つまり、後見や保佐は法的に当然に(自動的に)権限が付与されるのに対し、補助に関しては別途の申し立てが無い限り当然に補助人に同意権が認められない、ということです。

また、「取消権」に関しては、「被補助人が補助人の同意を要する行為を行う場合に、同意なく行った法律行為は取り消せる」、となっている関係で、同意権と取消権は表裏一体となっているため(保佐の項目でも書かせていただいたものと同趣旨です)、補助人には「取消権」に関しても当然には付与されず、家庭裁判所から補助人が「同意権」を付与された法律行為についてのみ、「取消権」が与えられる、という構造になっています。

要するに、『本人が判断できることは本人に任せます、本人が判断に困る内容にだけ同意権・取消権を与えますよ。』というのが家庭裁判所の見解です。

今まで後見・保佐と述べてきて、当然のように同意や取消とのお話をしていますが、改めて考えてみると、「同意」を求めなければ取り消せるということはかなり強力な権限といえると思います。

賃貸物件を探して住むのにも、保佐人や補助人等の法定代理人にわざわざ説明しなければなりません。

例えば、こんなお話があったとします。

今住んでいるアパートの大家さんがとても口うるさい人で相性が悪いので、すぐに口喧嘩になるから引っ越したい。

昔住んでいた○○駅の周辺が思い出の場所で、また住みたいと思って。それで知り合いの人に探してもらって、みつけたんだけど家賃が少し高くて△△万円。でも思い出の地だから…

こんな話をまず保佐人等にすることになります。

自身の話を聞いてほしくて話が好きな方でしたら問題ないかもしれませんが、あまり話したくないのに話して説得しないと住む家も決められない、無断で契約したら取り消されるかもしれないのです。

このような権限はとても大きいものだと思います。本人の判断能力が残っているのであれば、自分で決められるように制度設計をするべきだ、との考えがあって、この「補助」という制度ができたのです。

同意権(及び表裏一体の取消権)は強力な権限であるため、「同意権付与」の申立を行うにあたり、どのような行為に補助人の同意権を付与すべきかについては抑制的であるべき、と考えられています。

また、被補助人は被後見人や被保佐人と異なり、「判断能力が不十分」なだけであり、判断能力はあるといえるため、補助人に同意権を与えるのかどうかについては、被補助人自身にとって重大な関心事であるといえます。

そこで、これらのバランスを考えて、補助人に対し「同意権付与」の申立を行うには、被補助人本人の同意が必要とされています。

また、「同意権付与」の申立ができる行為の範囲は、民法13条1項に規定する行為の「一部」とされています。下記条文の内容をご参照ください。

①原本を領収し、又は利用すること

②借財又は保証をすること

③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること

④訴訟行為をすること

⑤贈与、和解、又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること

⑥相続の承認若しくは放棄、又は遺産分割をすること

⑦贈与の申込を拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること

⑧新築、改築、増築、又は大修繕をすること

⑨第602条(※短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借をすること

民法13条1項は、「保佐」の項目にて、保佐が開始した場合に自動的に保佐人に付与される同意権の規定です。

したがって、これらすべての行為を補助人にも同意権があるとしてしまうと、「保佐」と同じ権限となってしまうため、これらの「一部」と規定しています。

一方、「代理権付与の申立」に関しては、基本的に補助人には代理権は付与されていないため、代理で行うことのできる権限を与えてもらうには、その旨の申立を行い、審判をもらう必要があります。

この点は保佐の項目でも書かせていただいたものと同趣旨です。

これも、被補助人の要保護性がそこまで高くないため、被補助人自身で判断したことや決断したことを第一に尊重するべきと考えられているためです。

しかし、やはり全ての被補助人の行為に対して一切の補助人の代理権が認められないとしたら、不合理な場面も出てくる点は、保佐と同様です。

したがって、必要な行為を限定し、当事者に合った形で代理権付与を行えるようになっています。

そしてやはり、代理権付与の申立を行うにも被保佐人の同意が必要になります。

付与申立の際に記載する項目は下記の通りです。

必要なもののみチェックをしていけば申立書が完成するようになっていることも、保佐と同様の書式になっています。

1.財産管理関係(①不動産関係、②預貯金等金融関係、③保険に関する事項等)

2.相続関係(相続放棄や遺産分割等)

3.身上保護関係(介護や福祉サービスの契約等)

4.その他(税金の申告や登記・住民票の異動等)

5.関連手続(各事務処理に必要な支払、戸籍等の取得などの事務)

上記項目について、被補助人本人について必要か否かを具体的に見ていき、必要に応じてカスタマイズしていくことができます。

つまり本人の権限としては、『判断能力の十分な人>被補助人>被保佐人』となっており、逆に、十分能力のある人と保佐相当の間にあたる状況の全てに対応可能なように、必要な権限の部品を自身でカスタマイズしていくという制度が「補助」といえます。

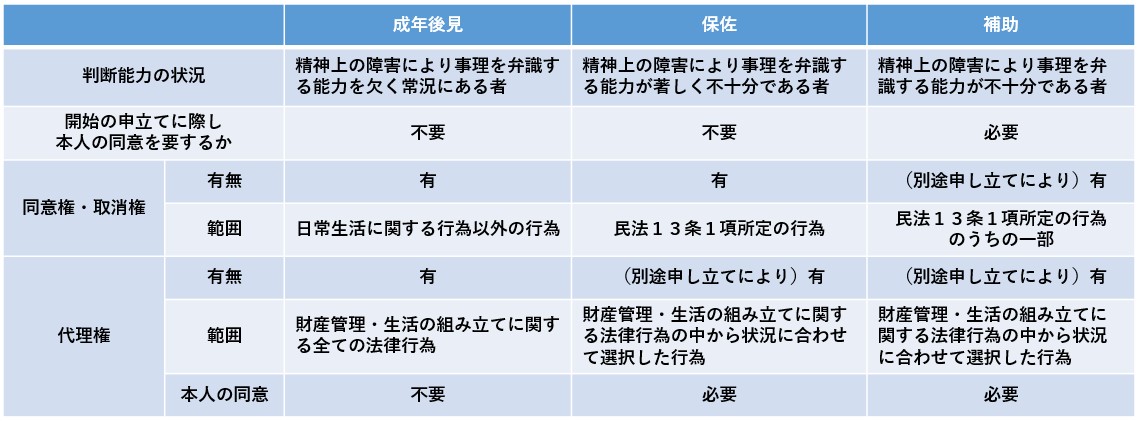

ここまで後見の3類型について述べてきました。

本人の要保護性と、本人の自由意思決定権保護の二つの要請に応えるべく、どちらかが強くなればもう一方が弱くなるという関係にあることがご理解いただけたかと思います。

後見制度として法律上3類型を用意し、様々な状況に置かれた方をまんべんなく保護していく制度となっているのです。

以下まとめの表になるので、整理して頂ければと思います。

鴨宮パートナーズでは、制度について何もご存知なくても、一から丁寧にご説明させて頂きまして、最適な制度の利用方法をご提案させていただきます。

成年後見の申し立て手続きをお考えの方は、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、お気軽にご相談下さい。

法定後見制度の注意点 (2021.07.29)

ご家族が認知症になった等をきっかけに、成年後見制度を利用したいとのご相談が近年さらに増えてきていると思います。

関連するトピックスはこちら→

また、家庭裁判所のホームページでは後見センターの専門ページもあり、ニーズの高さが伺えます。

(外部サイト⇒【家庭裁判所後見センター 手続きの流れ・概要】)

しかしながら、制度自体は聞いたことがあるけれど、内容は良く分からないという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、制度利用開始に際して良くご質問されること、誤解されている方が多いと思われる点についてご紹介していきたいと思います。

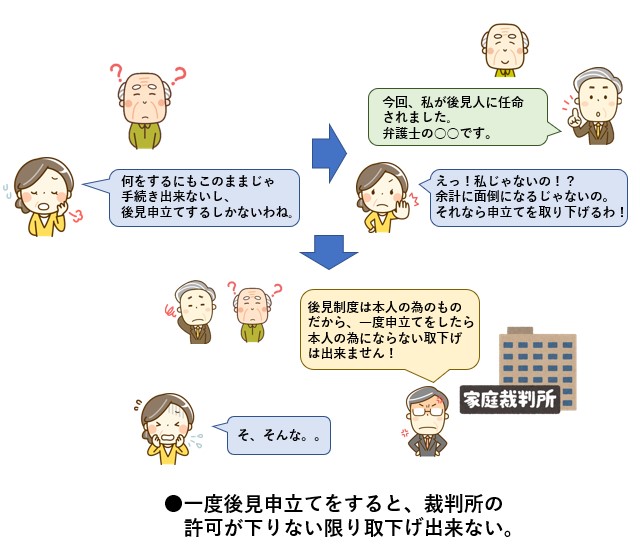

成年後見の申し立てを行う場合、具体的に候補者を決めて申し立てることができます。

例えば、夫を亡くした妻が、認知症になってしまい、夫婦の実の息子を後見人候補者として申し立てを行うとします。

ところが、裁判所は候補者が立てられたからといって、必ず候補者を後見人に就任させなければならないわけではありません。

具体的には、被後見人の心身の状態や生活財産の状況から、

●後見人に就任した時に本人の権利擁護、財産保護を行うことができるのか

●後見人候補者の生活状況や職業から後見人として問題ないか

●本人と後見人候補者との間に利害対立が生じていないか

●本人が、候補者が就任する事に関してどのような意見を持っているか

などの項目を総合的に考慮し、誰を後見人とするかを決定していきます。

場合によっては、第三者である司法書士や弁護士が後見人に選任されたり、候補者が後見人に選任されたうえで、司法書士や弁護士が後見監督人(後見人を監督する者)として選任されたりすることもあります。

また、誰が選任されるかという点については、裁判所に対して不服申し立てができません。

しかも、後見の申し立て書類を提出した後は、裁判所の許可が無ければ申し立てを取り下げることができなくなります。

後見人として第三者が入ってくるのは絶対に避けたいとお考えの方は、是非認知症になる前に、自身の意思で後見人を選定できる、任意後見人の制度をご利用されることをお勧め致します。

任意後見制度について詳しくは別のトピックスにてご紹介致します。

例えば、実家に一人暮らしの母親が認知症になってしまったが、まだ程度がそこまで重くない為、そのうち手続きをすればよいと考えていたとします。

ある時を境に急に症状が悪化し、家に一人にしておくのは心配と考え、父親から相続した母親名義の実家を売却し、その資金を基に施設に入居させたいと考えたとしても、すぐには手続きが進みません。

まず実家の売却や施設に入所する手続きのためには、成年後見人の申し立てを行っていかなければなりませんが、

①申し立て準備に1、2ヶ月

②裁判所の精神鑑定や調査で2、3ヶ月

③さらに審判が降りた後2週間の期間経過後に審判が確定

④後見人として登記事項証明書が取得できるまでには更に1、2週間程度

ケースによりますが、上記のように合計4ヶ月から6ヶ月程度、時間を要してしまいます。

また、手続きを進めようと考えた時に、本人や親族から反対の声が上がったために、説得に時間を要することも考えられます。

認知症等により判断能力が低下している場合には、できるときに手続きをすることが望ましいと思います。

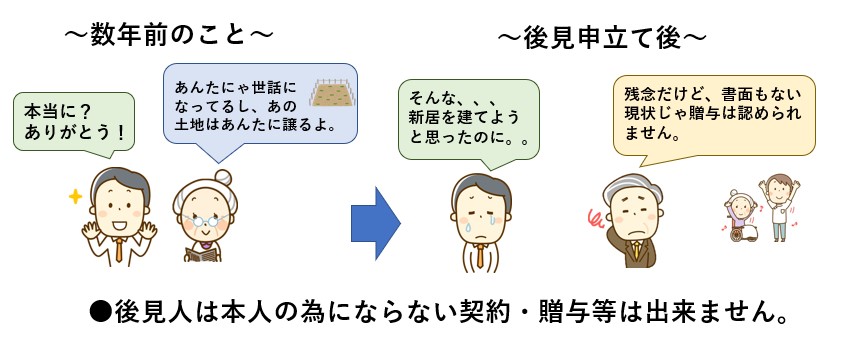

後見人が就任する前の契約等によって、将来、贈与等を約束していた場合でも、約束通りに履行されるとは限りません。

例えば、母親が認知症を発症したが、相談者である息子は遠方に居住していたために、第三者である弁護士が後見人に就任したとします。

母親は息子である相談者のために、認知症が発症する前から、自身の財産の一部を贈与すると約束していたとしても、財産管理をする後見人がこれに応じてくれるとは限りません。

そもそも成年後見制度は、申立人等の親族のためのものではなく、あくまで被後見人のための制度です。

本人の財産を保護するのが制度の目的になりますので、認知症が生じる前で、かつ書面等によりその意思が明確に確認できる場合でなければ、贈与のように一方的に被後見人の財産を減少させる行為には応じない可能性が高いと思います。

但し、どんな贈与も認められないわけではありません。

母親からすると、息子に対しては扶養義務があります。(民法877条)

この扶養義務履行の為に毎月生活費を支払う行為は、通常の範囲内であれば問題無いといえる可能性があります。

このような場合には、第三者である後見人は、裁判所と相談をし、この贈与や契約に応じるかを判断していく事になります。

後見制度を利用するか否かに関わらず、大事なことは契約書等の書面を作成しておくと、このようなときにも有効です。

成年後見申立のための書類の準備が整い、申立書及び提出書類を裁判所に提出すると、正式に申立がなされたことになります。

そして一度申立がなされた後は、審判前であったとしても、家庭裁判所の許可を得なければ申立を取り下げることはできません。

これは、成年後見制度がそもそも本人(被後見人予定者)保護のための制度であるため、申立人の判断のみで終了させることが適切でないと考えられるからです。

例えば、本人Aさん(被後見人予定者)の息子Bさんが申立人となり、後見人候補者をBさんとして申立書を提出したとします。

手続きが進むにつれて、家庭裁判所の調査官の言動から、Bさんではなく専門職の弁護士が選任されそう、あるいは後見人にはBさんが選任されそうだけれども、後見監督人として弁護士が選任されそうと感じたとしても、家庭裁判所の許可なく取り下げることはできません。

また、第三者が選任されそうとの理由のみでは、許可も下りない可能性が高いと思われます。

申立書類は、申立以後取り下げられなくなることを念頭に、提出する必要があります。

審判を出すか出さないか、あるいは誰を後見人として選任するかは、個々の事情から最終的には家庭裁判所の裁判官が判断をするため、確定的なことは申し上げられません。

しかし財産の多寡や親族の関係性、申立てをして成年後見人をつける目的等により、家庭裁判所がいかなる判断をしうるかとの見通しをある程度立てることは可能ですので、申し立てを行う際はご相談いただければと思います。

成年後見の申立のご相談をお受けする場合、大多数の場合、申し立てる目的があります。

Aさんは父親が10年前に亡くなり、その際に父親が所有していたAさんの実家を、母親が相続し、母親がそこで一人暮らしをしています。

ところが母親が認知症になってしまったため、母親をグループホームに入れる資金に充てるために、実家の売却目的で後見申立をしたいというケース

この場合、無事申立が認められ後見人としてAさんが就任し、実家の売却手続きを完了させたとしても後見人でなくなるわけではありません。

後見は、被後見人である母親が亡くなるか、あるいは認知症が治癒(判断能力が回復)するまで続きます。

後見人を立てないとできないからと、何らかの手続きのために一時的に成年後見を利用するということはできません。

これも、本人を保護する制度である以上、申立人が考える目的を果たしたとしても、本人の要保護性が消滅するわけではないからです。

なお後見人は、病気などやむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。

この場合にも、後見自体が終了するのではなく、別の後見人を就任させ、新後見人に引き継がれることになります。

基本的にはご本人が亡くなるまで一生続くことですので、特に親族が候補者になる場合には、よく検討して申立手続きをする必要があります。

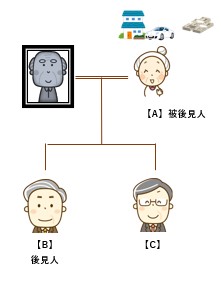

例えば母親Aのために息子Bが申立人となって後見申立を行い、弁護士や司法書士等の専門職の後見人Cが選任されたとします。

Bは後見人が就任したことで一安心したのも束の間、Cとはなかなか連絡がつかないうえ、愛想が悪くてうまくコミュニケーションが取れません。

Bは、Cとそりが合わないため、交代させたいと考えるようになりました。

この場合、仮にBがC後見人を交代させたいと考えたとしても、家庭裁判所に申し立てて無条件に交代させることはできません。

このように後見人を交代させたい場合には、本人や親族が後見人の解任請求を行っていくことになりますが、これが認められるためには、後見人が任務に適しない正当な事由がなければなりません。

例えば後見人が本人に対して虐待行為を行っている、あるいは財産を本人のためでなく後見人自身のために使っている(横領している)、等の事由が必要になります。

成年後見制度はあくまで本人のための制度であるため、親族が望んだとしても本人の不利益になっていないのであれば交代すべきではない、と考えられるからです。

例を挙げてみましょう。

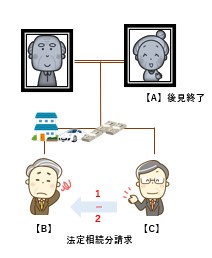

被後見人A(夫は既に他界している)の長男Bが、Aの後見人に就任し、預貯金の一切をBに渡し、日常的に必要な金銭をAの預金から支払っていたとします。

Aはしばらくして病気により死亡しました。Bには、弟のC(Aの子)がいます。

この場合、被後見人死亡により、後見は終了します。しかし、既に預かっているAの預貯金はBのものになるわけではなく、相続財産としてBとCが相続することになります。

BがCから相続権を主張された場合、法定相続分(Aの財産の半分)については渡さなければなりません。

後見申立の相談を受けていると、「後見人になった者が財産をもらえる」と考えている方がいらっしゃいます。

しかし被後見人の財産は、後見人が被後見人のために預かっているに過ぎず、被後見人死亡による後見終了後は、全て「相続財産」として相続人に引き渡されることになります。

被後見人に相続が発生した場合、相続人が財産を取得する旨は上記7で述べた通りですが、後見人が相続の際に有利になるとは言えません。

後見人であった者の相続権が、他の相続人より多いとの規定はないからです。

また例えば上記7の例で、後見申立の際に、「Aと同居しているBが後見人となり、Aの面倒を見る代わりにCは相続を放棄する。」との念書をCに書いてもらったとします。

しかし、被後見人の生前に相続放棄の念書を書いたとしても、これには何ら法的拘束力はありません。

これは民法915条に、相続放棄をする場合には「相続があったことを知った時から3か月以内」に行う旨が明記されておりますので、あくまで「死亡後」に手続きをすることが前提となっており、被相続人が死亡する前に相続放棄することはできないからです。

それどころか、Cから「後見人としての管理が悪かったから、相続財産を無駄にした」と不当な因縁をつけられてしまうこともあるようです。

家庭裁判所に求められるか否かにかかわらず、後見終了時に争いにならないように、後見人として被後見人の財産を使った場合には、全て領収書等を保管しておくことが望ましいと思います。

後見人は、被後見人の財産を管理し、財産に関する法律行為についてのみ、被後見人の代理行為ができます。

言い換えれば、一身専属行為は代理することはできません。

一身専属行為とは、一身に属するという文字のごとく、いかなる場合も他人には行えない、本人のみに行える行為ということです。

例えば、結婚や離婚等の行為や、養子縁組、認知等が挙げられます。

これらの行為は、いかに後見人であろうとも、本人が決定すべき事柄であり、後見人が口を出すことを認めるべきではないからです。

また、「遺言」も一身専属行為とされているため、後見人が代理で行うことはできません。

ご相談を受ける中で、母が認知症になってしまい、母亡き後の財産の処分方法について法定相続に従うと不都合があるため、自分が後見人となって遺言を書きたいとおっしゃる方がいらっしゃいますが、これはできません。

被後見人となった後も遺言を書くことはできますが、判断能力が一時的に回復していて、医師2人以上の立会のもと、事理弁識能力のあることを確認できた場合にのみ行うことができます。

遺言等の生前対策は、認知症が心配になる前の元気なうちに行っておきたいですね。

当法人では、後見制度の注意点等も踏まえ、最適な制度の利用方法のご提案をさせていただきます。

少しでもご不安な点ございましたら、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、まずは一度ご相談ください。

会社の代表取締役が認知症になってしまった場合の手続き (2020.12.03)

日本の高齢者人口は増え続けていて、その点は会社の経営者についても例外ではありません。

経営者が認知症になってしまうと、経営の判断の質が低下したり、言動から取引先の信用が低下してしまう、などの弊害が生じます。

場合によっては経営者の意思能力が無いと主張され、契約の効力を争ってくる可能性もあります。

このような場合、他の取締役等は、どのように手続きをしていくべきなのでしょうか。今回はこちらのテーマで書かせていただきたいと思います。

A株式会社の代表取締役はB、取締役はBの息子であるCが登記されています。

普段からBは、「近頃物忘れがひどくなってきたので、会社の経営は息子であるCに任せている」旨を、取引先にも公言していました。

しかし、代表取締役はBの状態のまま、Bの認知症が悪化してしまいました。

この場合Cはどうしたらいいでしょうか。

まず考えていくのが、このままですと会社経営にリスクがありますので、代表取締役Bを解任する手続きを取っていくことが考えられます。

株主総会にて「取締役」Bの解任(代表取締役資格は自動的に失う)をしていくか、仮に取締役会を置いている会社でしたら、取締役会にて「代表取締役」の資格のみ先に解任することも可能です。

しかし、取締役会にて取締役の意見が一致しない可能性もあります。

また、株主総会においても、中小企業などの場合、株式の大多数を代表取締役が持っていることも多いため、代表取締役であるBが議決権を行使した多数の票に意思能力の問題が残り、後になって株主総会の決議自体の効力が争われてしまう恐れがあります。

上記①のような手続きには、不確定的部分がどうしても生じてしまします。

また、仮に経営する会社関係の問題をクリアしたとしても、その他の私生活においての問題が残ります。

預貯金が下せなかったり、不動産の売却や、施設の入所契約ができない等の問題は解決されません。

そこで、Bについて成年後見の申立を行うという方法が考えられます。

CはBの息子ですので、成年後見の申立を行うことができます。

代表取締役が成年被後見人となった場合には、取締役としての資格を自動的に失います(会社法331条の取締役欠格事由)ので、上記①で述べた手続きが確定的なものとなります。

その後は、後見人に選任された者が、Bに代わって議決権を行使し、新たな代表取締役を選定していくことになります。

取締役会を置く会社では、Bを除く構成員による取締役会によって、新代表取締役を選定していくことになります。

また、必要に応じて株式の譲渡等を行い、経営権を承継していくことになります。

しかし、後見人に選任される者は、経営のプロではありませんので、適切な取締役を選ぶことができるとは限りません。

また、後継者について社内に争いがある場合には、正式な代表者が定められない状態が続いてしまうリスクは依然として残ってしまいます。

法定後見制度は、認知症になってしまった場合の制度ですので、既に認知症を発症してしまうと、法定後見制度を利用する以外の方法が無くなってしまいます。

今回取り上げた例のように認知症が悪化してしまう前に、起こりうることに備えて他の方法によって準備することはできます。

例えば暦年贈与によって株式を後継者に移譲しておく、民事信託の契約をしておき、後継者を決めておく等も考えられますが、任意後見契約を結んでおくという方法もご紹介できればと思います。

任意後見契約では、まだ本人に意思能力があるうちに、認知症になってしまった場合に備えて、信頼できる者を後見人に指名し、予め契約を結んでおきます。

本人が認知症になってしまった場合は、後見監督人のもとで、後見人が本人の代わりに権利を行使し、適切な取締役を選任することになります。

認知症はいつ発症するかわかりません。そして、発症してしまうと取りうる手段が限られてきてしまいます。

備えられるうちに、できるだけ早めに対策を講じておくことで、安心して経営できる状態を作っておくことが望ましいといえます。

司法書士法人鴨宮パートナーズでは、様々な制度を選択肢として検討し、ご本人の状態等も考慮しながら、最適な利用方法のご提案をさせていただきます。

このようなお困りごとがございましたら、是非一度お気軽にご相談ください。

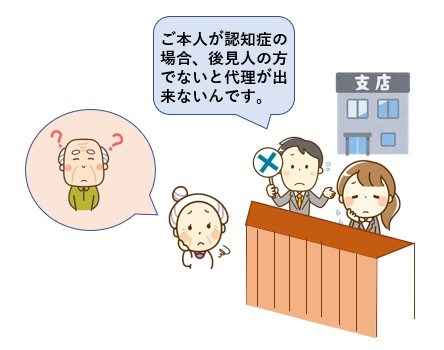

そのまま手続きできる?後見人を立てなければならない場合 (2020.11.19)

認知症になってしまった事で、銀行や施設との手続関係において、今までできていたことができなくなった(拒否された)、というご相談をよくいただきます。

どのような場合に拒否される(可能性がある)のかを把握しておくと、事前に備えることもできるかと思います。

そこで今回は、後見人を立てないと手続きができなくなる場合を、例を交えてケース毎にご紹介していきたいと思います。

Aさんには認知症の夫Bさんがいます。Bさんは今まで何とか銀行に出向いて、生活のための預金を下ろせていましたが、最近夫の認知症が進行していることを心配し、Aさんが代わりに預金を下ろしに行ってあげたいと考えました。

ある日Aさんは、生活費のためBさんの預金口座から預金を下ろし、日用品の購入や公共料金の支払い等をしようと、銀行に行きました。

しかし、「Bさんは認知症のようですので、預金の引き出しはできません。」と言われてしまいました。

Aさんにとっては、自分と夫の老後のために資金として貯めておいた口座から預金を引き落とすことができず、生活費が支払えなくなりました。

上記のような状態になってしまうと、Aさんの生活自体も危うくなってしまいます。

すぐに成年後見人を付けて(もしくは自分が後見人となり)預金を下ろしたいところですが、後見申立てにはおよそ2~3ヶ月の申立期間がかかってしまいます。

認知症になる前に、任意後見契約や財産管理等契約(詳しい説明は別のトピックスにて掲載致します)を結んでおいて、このような事態に陥らないよう、事前の予防策を講じることが大切です。

軽度の認知症にかかっているが、老人ホームに入居したいと考えていたAさんは、夫がすでに死亡しており、子供はいません。弟がいますが、住居は遠方で疎遠となり、連絡先も知りません。

このような場合に施設を探していましたが、施設入居の条件に「身元保証人が必要」と言われてしまいました。

しかし、親族は連絡先のわからない弟しかおらず、入居することができません。

この場合には、たとえ成年後見人を立てたとしても、成年後見人は身元保証人にはなれませんので、成年後見人を立てれば入居できるとは限りません。

しかし、施設によっては「身元保証人が立てられないのであれば、成年後見人を立ててください」というところもありますので、まずは施設に確認し、成年後見申立を行いましょう。

成年後見人がいることは、施設側にとっても安心になるようです。

認知症のAさんの夫Bさんは、先日他界してしまいました。息子のCさんは、Bさんの相続手続きをしようと考え、不動産の名義書き換え、預金の解約を進めようとしました。

ところが、不動産名義の書き換えのために相続登記を司法書士に依頼したけれど、Aさんに認知症の疑いがあるとのことで断られてしまいました。

預金の解約に行った銀行からも同じように断られてしまい、結局このままでは手続きができません。

相続人の中に認知症の方がいる場合には、基本的に相続手続きをすることはできません。

この場合には成年後見人を立て、成年後見人と他の相続人とで遺産分割協議をすることで、相続による不動産名義書き換えや、預金の解約手続きを行っていくことになります。

上記の例で仮にCさんが成年後見人に就任した場合には、Cさんは、Bさんの相続人であるAさんの後見人の立場と、自身のBさんの相続人の立場と二重になり手続きが出来ませんので(このような状況を利益相反といいます)、遺産分割協議のために特別代理人の選任申立を行っていくことになります。

Aさんの成年後見人はCさんで変わりないのですが、今回の遺産分割に限って、成年後見人Cさんの特別代理人が、Cさんと一緒に遺産分割を行っていくことになります。

認知症の父Aさんは、妻Bさんに先立たれて一人暮らしをしていて、遠方ですが息子Cさんがいます。

Cさんは月1回くらいのペースでAさんの様子を見に行っていましたが、行くたびに見知らぬ商品が増えていっていました。

CさんがAさんに聞くと、親切な方が置いて行ってくれていると言っていました。

しかし契約書のようなものが見つかり読んでみると、高額な商品を購入するというもので驚いてしまいました。

CさんがAさんの息子だとしても、このままではAさんのした行為を直接取り消すことはできません。

この場合、成年後見人を立てることで、成年後見人がAさんのした行為を取り消して解決することができます。

近年の高齢者を狙ったオレオレ詐欺や振り込め詐欺などの特殊詐欺の被害は、残念ながら一向に減りません。

認知症になった場合には、このような詐欺被害から本人を守る意味でも、成年後見を検討していくことが望ましいと考えます。

いかがでしたでしょうか。司法書士法人鴨宮パートナーズでは、後見人を立てる必要性等も考慮しながら、最適な利用方法のご提案をさせていただきます。

少しでも疑問点ございましたら、是非一度お気軽にご相談ください。

遺産分割と相続時精算課税制度を利用した贈与 (2020.07.02)

平成15年度税制改正において経済活性化の為に新たに創設された「相続時精算課税制度」。

実務ではなかなかお目にかかれないこの制度ですが、今回は、この制度を利用して問題解決をした事案をご紹介してみたいと思います。

まず、相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母、祖父母(平成26年までは65歳以上の父母)から20歳以上の子、孫(平成26年までは20歳以上の子)へ贈与をした場合、相続時精算課税制度を選択した贈与税申告を税務署にすることで、2500万円までの贈与に関しては贈与税を課税しないという制度です。

高齢者は基本、大きなお金を使う機会がなかなかありません。

一方で若い人は大きなお金を持っておらず、消費が活性化しないといった理由から、早めに次世代に財産を贈与させ、経済を活性化させようとして新設された制度で、一見聞こえが良い制度なのですが、実務上ほとんど利用されるケースがありません。

なぜなら、この制度には裏があり、贈与された財産は「相続財産の前渡し」と考えられ、贈与した父母等が亡くなった場合、その財産は贈与した父母等の相続財産として足し戻しの対象として計上しなければならないことから、あまり節税の意味がないと言われているからなのです。

つまり、読んで字のごとく、贈与時には2500万円までの贈与であれば課税しないが、贈与者に相続が発生したらその時点で精算するという、いわば贈与税のツケ払いの様な制度なのです。

前述した制度の性質上、相続税がかかるご家庭の節税対策では、まず利用されないことがほとんどです。

しかし、考え方を変えれば、将来相続税が発生しないことが確実視される場合は、認知症対策としての資産承継対策に利用することが出来ます。

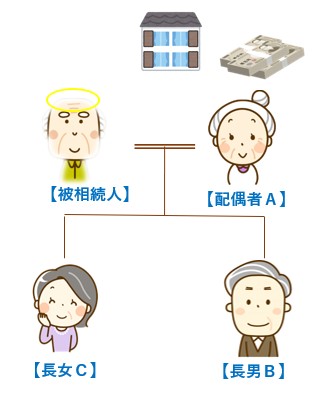

上記の相続関係において、実際に当法人が相談を受け提案をした事例をご紹介します。

(※税務相談及び税務申告部分は提携税理士によります。)

被相続人の遺産は、自宅マンションの持分3分の2のみ

配偶者は78歳で、配偶者の財産は、自宅マンションの3分の1(評価額650万円程)及び預貯金240万円のみで、計890万円相当

(配偶者が亡くなった場合の相続税の基礎控除額は4200万円であり、聴取した内容では相続税はかからないと見込まれる)

長男、長女は父の遺産は、兄弟で2分の1ずつ取得し、将来母が施設に入る際の入居費用として、いつでも売却出来るようにと考えている

また、配偶者も長男長女はよく自分の面倒を見てくれるし、今更自分の名義を入れようとは思わないという意向

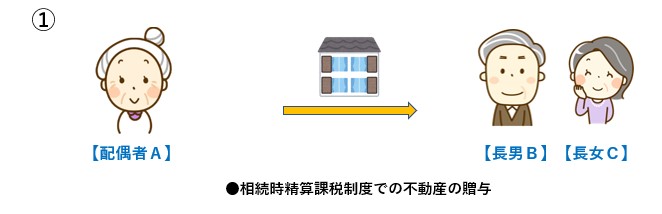

遺産分割協議については、上記の通りで話がまとまっていきましたが、配偶者にはまだ固有の財産として自宅マンションの3分の1が残っています。

この3分の1を元気な内に何とかしなければ、いざ施設に入ろうとしてお金が必要な時に、認知症になっていた場合、成年後見申立て及び居住用財産の許可審判をしなければ、売却活動が一切できなくなってしまう恐れがありました。

そこで、当法人の司法書士と提携税理士とで、ご家族全員と話し合う機会を設け、下記の2つの方法をご提案させて頂きました。

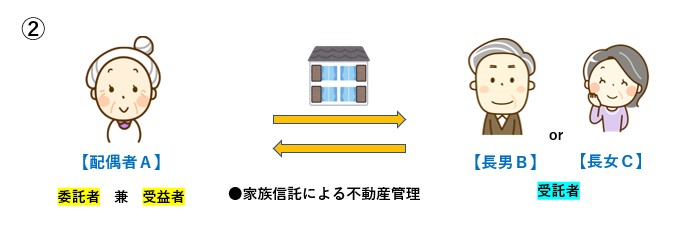

②の家族信託契約は、契約条項も複雑でスキーム作りに非常に時間がかかり、計画中に当事者が認知症になってしまうおそれがあることから、今回の相談者の方は①の方法を選択されました。

後日、遺産分割協議書及び贈与契約書に調印を済ませ、自宅マンションの名義は長男長女が2分の1ずつ取得することができ、母の相続対策・認知症対策・老後資金対策をすることが出来ました。

数年前から母の施設費用・扶養のことで、気をもみ続けてきた長男長女の方。手続きを終え、非常に安心した様子でした。

当法人では、依頼者のお話しをじっくりと聞き取り、その依頼者の問題解決のための方策としての選択肢はいくつあるのかを常に考慮し、ご提案することに繋げています。

相続手続き、相続対策等でお困りの場合は、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、まずはお気軽にご相談下さい。

相続手続きと法定後見制度 (2020.05.07)

認知症・知的障害者の方が相続人に含まれる場合、相続手続きの一環として、必ず申立て、利用しなければならないのが法定後見制度です。

今回は、相続手続きで必要な法定後見制度をテーマにお話をしたいと思います。

まず前提として、法定後見制度は、認知症や知的障害で判断能力を欠く、又は、判断能力が不十分な成人の方(未成年者は親権・未成年後見で対応)の財産管理・身上監護を適切にする為に設けられた制度です。

認知症や知的障害には、その症状・度合いに応じて、民法上、次の区分けに応じて、家庭裁判所が『後見人・保佐人・補助人』を選任していきます。

■成年被後見人…精神上の障害により事理弁識能力を欠くもの。→後見人

■成年被保佐人…精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分なもの。→保佐人

■成年被補助人…精神上の障害により事理弁識能力が不十分なもの。→補助人

相続手続きを行っていく際、故人が遺言を残されている場合を除き、遺産分割協議という、相続人全員での遺産分けの話し合いが必要となります。

この遺産分割協議は、一般的な相続手続きのうち、全体の90%以上を占めると言われており、ほとんどの場合、遺産分割協議が必要となります。

遺産分割協議は、各相続人が保有する法定相続分を任意に放棄したり譲渡したりする、云わば法律行為であり、その意味内容を適切に把握して意思表示をすることが重要となります。

この点、認知症のお年寄りや知的障害の方は、通常人と比べると判断能力が不十分と言え、遺産分割協議の中で他の相続人に上手く言いくるめられたりと、自己の法定相続分を安易に失ってしまう危険性があります。

そもそも、重度の認知症や重度の知的障害であれば、意識がなく寝たきりであったりと、全く意思表示が出来ない例も少なくありません。

その為、日本の相続手続きにおいては、真正な遺産分割協議の成立を確保する為、前述の法定後見制度を利用して、判断能力の不十分な相続人に対して、後見人を選任し、判断能力の不十分な相続人の財産(ここでは法定相続分)を守ろうという運用がなされています。

前述の法定後見の中で、実務上圧倒的に多く家庭裁判所に選任申立をされるのが、成年後見人と保佐人の制度です。

成年後見人とは、成年被後見人の法定代理人と位置づけられ、日用品の購入等を除き全ての法律行為を代理していく、云わば未成年者に対する親権者のような働きをする人のことを指します。

一方、保佐人とは、民法13条に規定された法律行為(遺産分割協議や売買契約、建物の大規模修繕、借入、保証契約等)に関し、被保佐人がした法律行為(例えば遺産分割協議)に同意を与える働きをする人のことを指します。

どちらの制度も、民法に定められた申立権者(配偶者、四親等内の親族、検察官等)が申立人となり家庭裁判所へ申立しなければスタートしていかず、申立てが受理されるまで相続手続きはストップしてしまいます。

その為、当法人が相続手続きの相談を受け、相続人の方に認知症の方等がいることをうかがった場合は、即座に後見等の申立から進めていきます。

ところで、この後見等の申立、どのようにしていくのか?とのご相談を受けることが良くあります。

ざっと、家庭裁判所が指定する必要資料を下記にまとめますのでご参照下さい。

□親族関係図

□申立書

□診断書

□診断書附票

□愛の手帳写し

□本人の戸籍謄本

□本人の戸籍の附票

□登記されていないことの証明書

□後見人等候補者の戸籍の附票

□申立事情説明書

□親族の同意書

□後見人等候補者の事情説明書

□財産目録

□収支状況報告書

□財産関係の資料(通帳・保険証券写し、登記簿謄本等)

□負債資料の写し

上記資料を収集した上、遺産分割の場合は、成年被後見人等の法定相続分が確保された遺産分割協議案を添付していかなければなりません。

「自分で手続きしたい。」と仰るケースもありますが、法律や事務作業、資料収集に精通した方でないとまず不可能に近い手続きかと思われます。

法務局や官庁での書類取り寄せもあることから、お仕事をされている方にとっては尚更難しい手続きと言わざるを得ないでしょう。

また、被後見人の方の財産関係をよく存じて無い場合は、

・通帳の過去の履歴を見て、毎月どのような引き落としがあり支出がどうなっているのか

・どのような保険契約があるか

等の情報を読み解いていく必要がありますが、通帳の読み方や保険証券の読み方は慣れていないと非常に煩わしいものです。

また、後見等申立の費用についても質問をされる場合がありますが、

□申立手数料、収入印紙800円

□登記手数料、収入印紙2,600円

□郵便切手、5,000円ほど(裁判所に都度確認)

上記費用(目安)で申立が出来ます。

後は、申立添付資料の収集実費に5,000円程考慮に入れて、自力で手続きをされる場合は総額20,000円程で手続きが出来るでしょう。

後見等申立のお手伝いは、司法書士か弁護士しか出来ない決まりとなっていますが、司法書士等の専門家に依頼する場合は別途報酬がかかることとなります。

最後に、良く受けるご質問で、

との質問を受けます。

これは、本人の財産状況・被後見人と後見人候補者との関係性、居住関係等全ての事情を考慮して、家庭裁判所が職権で決定することになります。

つまり、手をあげても確実に後見人に選任されるとは言い切れないのです。

東京家裁の運用では、金融資産500万円を超えると一般的に専門職後見人といって、司法書士が選任されるケースが多いと言われています。

また、全国的な統計をみても、司法書士等の専門職が選任されるケースが七割ほどであり、親族後見人が選任されるケースは少ないと言えます。

成年後見人の申立手続きから審判確定には、通常3ヶ月~4ヶ月のお時間を要します。

相続人のうちに認知症の方がいらっしゃる場合等は、お早目にご相談されることをお薦め致します。